「料金受取人払」と「料金後納」の違いとは?

企業の総務やマーケティングのご担当者様から、「アンケートの返信率を上げたい」「毎月の請求書発送の手間をなんとかしたい」といったご相談をよくいただきます。そんなお悩みを解決するのが、日本郵便の「料金受取人払」と「料金後納」というサービスです。

「名前は聞いたことあるけど、違いがよく分からない…」 「どっちを使えば自社の業務が効率的になるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実はこの2つのサービス、似ているようで目的も使い方も全く異なります。そして、どちらのサービスを利用するにしても、封筒の作り方が非常に重要なポイントになってくるのです。

今回は、さまざまな封筒に触れている「封筒屋」の視点から、この2つのサービスの違いと、それぞれのメリット・デメリット、そして効果を最大化するための封筒の書き方(作り方)について、分かりやすく解説していきます!

返信率アップの切り札!「料金受取人払」

まずは「料金受取人払」から見ていきましょう。読み方は料金受取人払(りょうきんうけとりにんばらい)です。

●「料金受取人払」はどんなサービス?

一言でいうと、「返信用の郵便物にかかる料金を、受け取る側が支払う」サービスです。 通常、手紙を送る際は送る側が切手を貼りますが、このサービスを利用すると、返信するお客様は切手を貼る必要がなくなります。

●「料金受取人払」のメリット

最大のメリットは、相手の負担をなくすことで、返信率の大幅な向上が期待できることです。 お客様アンケート、懸賞やキャンペーンの応募、会員登録の申込書など、「相手からの返信が欲しい」場面で効果を発揮します。

また、実際に返信があった分だけの料金と手数料を支払えばよいので、「1000通送ったけれど、返信は300通だった」という場合、支払うのは300通分のみ。無駄なコストが発生しないのも嬉しいポイントです。

●「料金受取人払」 デメリットと注意点

便利なサービスですが、利用するにはいくつかの条件があります。

- 事前の承認が必要: 利用したい郵便局に申請し、承認を受ける必要があります。

- 手数料がかかる: 郵便料金の他に、1通ごとに手数料がかかります(利用条件によって異なります)。

- 封筒の印刷に厳格なルールがある: これが封筒屋として最もお伝えしたいポイントです!

●封筒屋の視点:ここが重要!「バーコード」と封筒の作り方

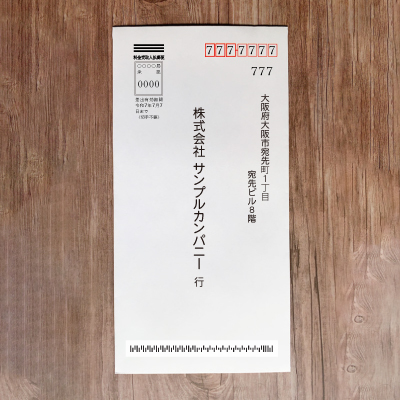

料金受取人払いを利用するには、封筒の表面に「料金受取人払郵便」という表示や、承認を受けた郵便局名、整理番号などを印刷しなければなりません。

整理番号は、郵便局への申請で発行されます。詳細はこちらのサイトでご確認ください。

さらに、料金を効率的に処理するためのバーコード(カスタマバーコード)の印刷も推奨されています。このバーコードを印刷することで、手数料が割引(1000通以上差し出した場合)になるという大きなメリットがあります。

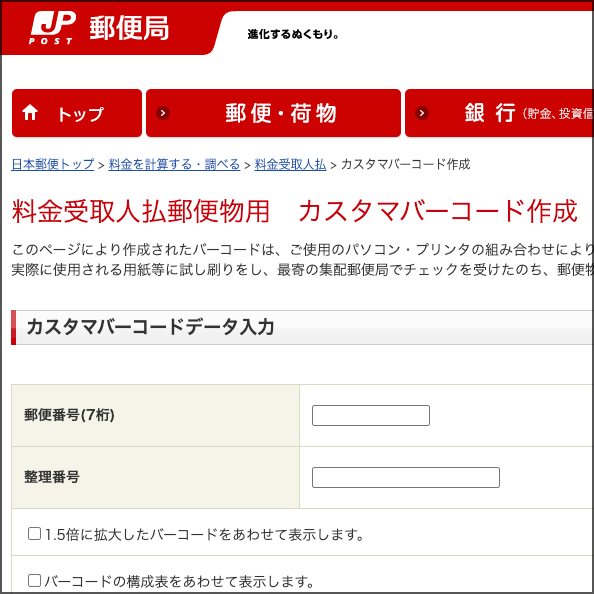

バーコードは、郵便局に申請して発行してもらった「整理番号」と、郵便番号から生成します。生成するにはこちらの郵便局のサイトをご利用ください。

このバーコードの線の太さや間隔、印刷位置は、郵便局によって厳格に定められています。もし規定から少しでもずれていると、機械で読み取れず、割引が適用されないばかりか、郵便物が正しく届かない原因にもなりかねません。

また、承認申請の際には、実際に使用する封筒の印刷見本(ゲラ)の提出を求められます。 「急いでサービスを開始したいのに、印刷規定で何度も修正が必要になってしまった…」という事態を避けるためにも、早めに郵便局への申請をおすすめします。

大量発送の強い味方!「料金後納」

次に「料金後納」について見ていきましょう。読み方は料金後納(りょうきんこうのう)です。

●「料金後納」はどんなサービス?

こちらは、「1ヶ月分の郵便・荷物の料金を、翌月にまとめて支払う」サービスです。 毎月たくさんの郵便物を発送する企業様向けのサービスと言えます。

●「料金後納」のメリット

最大のメリットは、発送業務の大幅な効率化です。 毎月の請求書や納品書、DM(ダイレクトメール)の発送時、1枚1枚切手を貼ったり、郵便局の窓口で料金を計算して支払ったり…といった手間がなくなります。

月に何百、何千通と発送する企業様にとっては、この「切手を貼る」という作業がなくなるだけで、人件費や作業時間の大幅なコスト削減に繋がります。経理上も、支払いが月1回にまとまるため、処理が非常にシンプルになります。

●「料金後納」デメリットと注意点

こちらも利用には条件があります。

- 事前の承認が必要:こちらも、利用したい郵便局に申請し、承認を受ける必要があります。

- 毎月50通以上の発送: 原則として、毎月50通以上の郵便物・荷物を発送することが利用の条件です。

- 担保の提供:必要に応じて、担保の提供を求められる場合があります。

● 封筒屋の視点

料金後納を利用する場合、封筒の表面上部に「料金後納郵便」というマークを表示する必要があります。 このマークは、スタンプで押すこともできますが、私たちは断然「最初から封筒に印刷しておくこと」をおすすめします。

スタンプを押す手間が省けるのはもちろん、毎回同じ位置に、くっきりとキレイに表示されるため、受け取った相手にプロフェッショナルな印象を与えます。

さらに、このマークと会社のロゴやデザインを組み合わせて封筒をオリジナルで作成すれば、企業の信頼性やブランドイメージを伝えるツールにもなり得ます。たかが封筒、されど封筒。細部へのこだわりが、お客様の信頼に繋がるのです。

【応用編】「特定記録」をプラスして安心と信頼を!

「料金受取人払」を利用して、お客様に重要な書類(契約書や申込書など)を返送してもらう場合、こんな不安はありませんか?

「お客様はちゃんとポストに投函してくれたかな?」 「大切な書類だから、確実に届いたか確認したい…」

そんな時に役立つのが「特定記録」というオプションサービスです。 「特定記録」を付加すると、郵便物の引き受けが記録され、インターネット上で配達状況を確認できます。受取人払いと組み合わせることで、「お客様がいつ発送したか」を追跡できるようになるのです。

これにより、お客様は「送った書類がちゃんと届いているか」という不安から解放されますし、受け取る企業側も「いつ頃届くか」が把握できるため、問い合わせ対応などがスムーズになります。

この「特定記録」を利用する場合も、封筒の書き方(表示)にルールがあります。「料金受取人払」の表示の下に「特定記録」と記載する必要があるのです。こうした複雑なルールも、私たちにお任せいただければ、間違いなく、かつ美しくレイアウトいたします。

「料金受取人払」「料金後納」まとめ

最後に、2つのサービスの違いを簡単にまとめてみましょう。

● 料金受取人払

| 目的 | 返信してもらうため |

|---|---|

| 料金支払者 | 郵便物の受取人 |

| 支払いタイミング | 返信物を受け取った都度(月まとめも可) |

| 主な用途 | アンケート、申込書、返信用封筒など |

| 封筒のポイント | バーコード印刷で割引。規定遵守が必須 |

● 料金後納

| 目的 | 発送するため |

|---|---|

| 料金支払者 | 郵便物の差出人 |

| 支払いタイミング | 1ヶ月分を翌月まとめて支払い |

| 主な用途 | 請求書、納品書、DMなど |

| 封筒のポイント | マークの印刷で業務効率化とイメージアップ |

いかがでしたでしょうか。

このように、自社の目的や用途に合わせて使い分けることが、コスト削減と業務効率化成功の秘訣です。

そして、どちらのサービスを最大限に活用するにも、規定に沿った、機能的で美しい封筒の存在が不可欠です。「自社に合うサービスは分かったけど、どんな封筒を作ればいいの?」 「承認申請から印刷まで相談したい!」

そんな時は、ぜひ「封筒屋どっとこむ」にお声がけください。郵便の規定に関する専門知識と、豊富な封筒作成の実績で、お客様のビジネスをしっかりとサポートさせていただきます。

お見積もりやご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください!

封筒作成について

目的/用途からさがす

ビジネスなど各種用途に適した封筒

- 会社用封筒

- 月謝袋

- 別納・後納・受取人払い

- 厚紙封筒(ボール紙封筒)

- ポチ袋

- つり銭封筒

- チケット用封筒作成

- 黒い封筒で高級感やおしゃれな雰囲気を演出

- 窓付き封筒

- 給与窓付き封筒

- 書類送付用窓付封筒

- 健康診断書用窓付封筒

- マイナンバー対応源泉徴収票用封筒

- マイナンバー対応扶養控除申告書用封筒

- レターセットの作成・印刷

- パッケージ用封筒

- マチ付き封筒

- 大型封筒

- 名刺サイズの封筒

- 名刺ときめつけないDE!

- 神社用封筒

- 薬袋

- 案内状・招待状

- 写真用封筒

- 変わった形の封筒

- 宅配用の封筒(マチ付き・緩衝材入)

- DM(ダイレクトメール)にオススメの封筒

- スッと開けTie!ゆめ~る封筒

- 角形ガゼット封筒

- 可能性は無限大‼日本一小さい⁉「プチ袋」

- 透ける封筒

- 透けない封筒

- 正方形の封筒

- ネクタイやお札などを入れる細長い封筒をお作りします。

- レーザープリンター対応窓付封筒(オンdeマド封筒)

- 種袋(種を入れる小さな封筒)